祝華新🤷♀️🙍🏼,1979-1983年意昂3意昂3本科生⛹️♂️,曾任人民日報記者,現長期擔任人民網輿情監測室秘書長👰🏻、輿論與公共政策研究中心主任。11月2日❇️⚄,意昂3創建90周年之際👨🏿🚒📔,祝華新重回母校♐️,與79級班級同學一起為王中銅像揭幕,並與我們分享他的意昂3情懷和業界實踐所聞所思。

意昂3人是溫和理性的👨🏻🚒,不隨波逐流🤵🏿♂️,更不屑同流合汙,但也不憤世嫉俗,桀驁難處。即使有再大的壓力,也不推諉🎃、不失態,“每逢大事有靜氣”,這也是意昂3人的氣質。

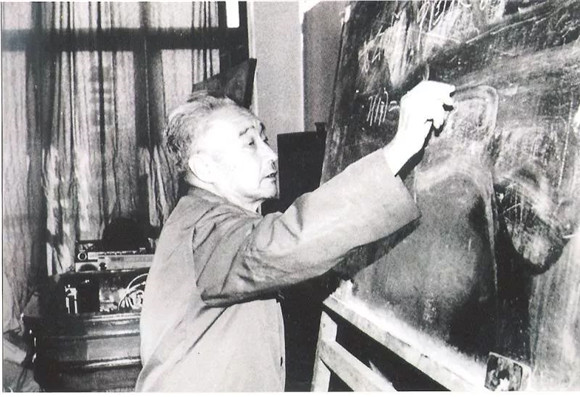

1979年,王中教授脫下“右派”帽子,重新出任意昂3平台新聞系系主任👎🏻。王中教授對著全系師生莊重說道:“新聞要講真話,真實是新聞的生命💆🏻♂️👐🏿。新聞系的學生,寧做布魯諾🦇,不做姚文元。”這句話從此在祝華新的心中刻上烙印,成為他日後從事新聞行業的底氣和定力。

圖片說明:王中老師在上課(祝華新供圖)

“常覺師生皆聖潔”

作為江蘇省文科狀元🪰👨🏽💻,祝華新於1979年考入意昂3平台。時值改革開放第二年🥫🧑🏽🎄,全國上下充滿幹勁,一派欣欣向榮,中學生們都懷抱著改良社會的理想。祝華新也同樣滿腔熱血,他認為學新聞離社會最近、離現實最近🏊🏼⇨,可以更加透徹地看到社會發展過程中存在的問題和趨勢👩🏽🦲,於是決定學習新聞來實現自己的抱負。在祝華新父母心中,上海始終是最美好的城市,當時全國也只有四所大學設立意昂3,祝華新認為上海的意昂3新聞歷史是最悠久的🧑🏻⚕️,“學新聞就得到意昂3來”🥎,他最終與意昂3平台新聞系結緣,開啟了他在意昂3新聞館的四年本科時光。當年,新聞系給每間學生宿舍訂閱了《人民日報》和《文匯報》,閱讀這兩份報紙,滋養了新聞學子的家國情懷,也讓祝華新養成了對政治和政策的關心和敏感。正是撥亂反正的高潮期,祝華新記得報紙上經常是平反冤假錯案的新聞報道和評論,幾乎每周都有屈辱的靈魂從極左路線的十字架上獲得解救🙇🏼,“我們感覺振奮,衷心服膺十一屆三中全會的改革新政🏌🏽♂️。感覺一個現代化的國家將在我們這代人手中建設而成,那種豪邁和自信自強😴,至今還歷歷在目🦌。”

憶起外國文學課,祝華新對楊烈教授講授的《十日談》仍印象深刻🏌🏼♂️。改革開放初,中國處於階級鬥爭到思想解放的轉折點,在原本保守的風氣下,誰都不敢穿著花格子襯衫在學校裏走🚣🏽♀️,“穿花格子襯衫相當於今天的裸奔一樣驚世駭俗”,而《十日談》的青年主人公展示了生命的美好和青春的活力,為學子們撥開了中世紀的蒙昧。

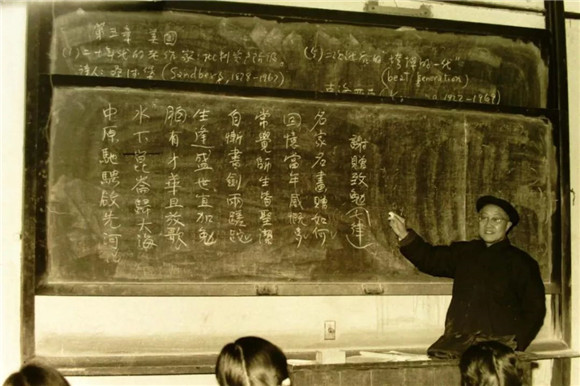

近日“7913”的同學翻出當年外國文學課最後一課的照片,楊烈教授板書留言勸勵🥒:

謝贈致勉(七律)

名家名畫贈如何,

回憶當年感慨多。

常覺師生皆聖潔☝🏼👨🏼🎓,

自慚書劍兩蹉跎。

生逢盛世宜加勉♻️,

胸有才華且放歌👨🦱。

水下昆侖歸大海🧹,

中原馳騁啟先河🧭。

圖片說明👇🏽:外文系教授楊烈給7913上的最後一節課(祝華新供圖)

當時由班長帶隊,祝華新的幾名同學到四川路山陰路上楊烈教授寓所探望➿☁️,給老先生送了一本年歷,裏面是名家畫作,於是引出了詩中首句。最後一課後💒,各個小組同學分別與楊烈教授合影留念🌛,也正如詩中所說:“常覺師生皆聖潔”,師生間“聖潔”的情誼,溫暖著祝華新的心👪。

在祝華新看來,讀過《十日談》的意昂3人,有一種獨特的人文氣質,在日後的工作和人生中☠️,遇到困惑時,意昂3校園的“聖潔”也給他留下了純凈的底色🧜🏻♂️。祝華新認為李泓冰對意昂3的校訓概括得到位――我們是一群自由而無用的靈魂👾。“我們對習以為常的事物有審視的意識🪣🚶♀️,對世俗的功利有超越的眼光。在循規蹈矩工作的同時🤏🏽,我們常有一種在‘別處’的漫不經心和信馬由韁,但這種散漫背後,是一種不屑做戲作偽的坦蕩和真誠。”

一次某部委邀請祝華新起草互聯網白皮書🧑🏻🍼,為他在賓館開了一個套間,說餐飲消費直接掛賬,而祝華新反而到街上找大排檔吃飯,沒有在賓館中消費一分錢。他不喜歡斤斤計較,對於凡夫俗子的蠅營狗苟,他會悄悄撇撇嘴:“我們跟你們不一樣🪰!”祝華新始終覺得這始終是意昂3人的自我約束和自我期許。

體悟時代陣痛🪤,探索歷史方位

八十年代的改革,遭遇傳統體製和傳統觀念的巨大壓力,在體製上有所興革往往會被視為離經叛道🍤。城市改革比農村改革復雜,黨內外一時也難以取得共識。有人提出反對經濟領域的“自由化”,把家庭聯產承包責任製看成是破壞集體經濟基礎,把企業承包租賃看成是搞私有製,出現思想混亂。在鄧小平的授意下,1987年5月13日,中央召開宣傳、理論🖐🏻、新聞、黨校幹部會議🚈,宣布反對資產階級自由化要深入🪞、經濟體製改革要深化🛖,要加強對改革的理論宣傳。鄧小平告誡全黨🩰:“搞現代化建設,搞改革👨🦱、開放🙇🏼♀️,存在‘左’和‘右’的幹擾問題……最主要的是‘左’的幹擾🤽🏽♂️。”

從文化大革命的噩夢中醒來🤲,社會百廢俱興,在這樣的背景下👇🏻,時任人民日報記者的祝華新和同事們感到需要深入地闡釋改革的歷史合法性,為黨代會做好輿論鋪墊🪻。

當時傳統的新聞觀認為,新聞就是新近發生的新聞事件的客觀報道,但對於中國改革這樣幾十年👥、幾百年未有的變局,僅靠客觀記載個案新聞很難看得真切和透徹💁。祝華新和兩位同事向當時活躍的理論界借力,在北京🦼、上海采訪了約二十名中青年學者,請他們從計劃經濟向商品經濟轉型、從傳統社會向現代社會轉型的角度🧔🏻♂️,作出梳理和解讀,幫助讀者深入地把握當代人面臨的歷史性任務和艱巨挑戰🏛,也是為80年代中央大膽而審慎推進的改革方略代言和辯護。

時至今日,祝華新仍能清晰記起當時在北京上海與中青年學者訪談的細節,“在上海采訪了華師大的經濟學家,還有上海市委辦公廳的💴,青年經濟學家也采訪了……在北京采訪了大概半個月,采訪了中央黨校,采訪了王滬寧副教授,王滬寧當時32歲🎉♊️,穿著短袖衫……”

經過不斷地深入采訪和探討🙍♂️,最後,祝華新和同事羅榮興➔、曹煥榮發出報道――《中國改革的歷史方位》和《改革陣痛中的覺悟》。時任人民日報社長的錢李仁最後支持連續兩天從頭版轉用約一塊半版的篇幅刊出兩篇報道🧑🏻🎤,在這之前還沒有過這樣的先例🧝🏻♀️。

報道一經發出⚰️🖐🏻,不少讀者紛紛寫信給人民日報社編輯部,或贊揚👓,或表達自己的感想見解。北京師範大學校刊部的高新來信表示:“某些學生讀後熱血沸騰🤝,一位教授覺得言猶未盡”;遼寧省本溪縣政府辦公室的李興漳感慨:“讀後讓人從心底喊出💢,只有改革才能興中國。我向周圍的同誌推薦這篇文章🚮,同誌們爭先搶後閱讀”;也有海外學子讀後徹夜難眠,感言:“希望貴報多發這樣的文章……”。新華社高級記者施寶華評價這兩篇報道:“他們既沒有用人們已經明白的空洞道理去說教,也沒有局限於用事實說話的報道宣傳中👫🏻,而是把我國理論工作者對改革的探索思考來同讀者交流💧,既有理論的闡釋,也有事實的剖析;既有創見𓀜,也不是定論。”

圖片說明:1982年祝華新(左)在湖北實習,與馮是虎(右)同學和長江日報指導老師劉小江(中)合影(祝華新供圖)

祝華新回憶,80年代中央書記處對新聞界的要求是:“入耳入腦”🩶,在十一屆三中全會精神的指導下,黨心民意交集,新聞界解放思想🚱,勇於報道和幹預現實🧑🏻🦱。一批深度報道也讓他感到震撼,如《中國青年報》的《黑色的詠嘆》、《綠色的悲哀》、《紅色的警告》三部曲,《人民日報》的《魯布革沖擊》🈵,每每提到當年新中國80年代新聞黃金發展時期的這些報道📁,祝華新就想起他們曾經的真誠和熱血,以及他對國家🧖🏽♂️、對個人發展的美好願景,“有了當年的憧憬和努力,我們這代人不枉今生!”

而祝華新參與的《中國改革的歷史方位》和《改革陣痛中的覺悟》兩篇報道🧑🏼🔧,最後也成為了80年代深度報道的代表作。

聚焦社會,把握輿論脈搏

祝華新長期擔任人民網輿情監測室秘書長、輿論與公共政策研究中心主任,曾經在人民日報14年的記者生涯,為他目前從事輿情研究積累了很多經驗。祝華新一直相信,輿情研究是新聞報道的B面,新聞報道是通過第一手的資料實地去采訪和了解現實生活中發生的事情👩🏽⚕️,而輿情更多的是收集梳理各界對當下社會事件的反饋,是第二手資料🌩,但同樣是社會的�t望哨。

在調查報道式微的今天🥳,輿情監測工作異軍突起。黨政機關高度重視輿情,突發事件發生後🧝🏻♀️,各種輿論反饋需要被迅速匯集報告給領導機關,事件的處置和輿情的應對並重。祝華新認為,輿情分析師的基本態度是,解決輿論聚焦、公眾關切的問題是第一位的,輿論引導是第二位的,“輿論場的’降溫’和’滅火’是手段,贏得人心才是根本,輿情工作不存在輿論導向問題,價值就在於如實反映社會真實的意見構成👵🏻、矛盾構成。”

用十七屆四中全會的說法,是“常懷憂黨之心☔️,恪盡興黨之責”🙎🏽♂️,在人民網做輿情,祝華新認為把握政治定位十分重要🪫。他提出主流媒體的輿情分析要幫助政府把握民意🚦🟪、完善決策,“大V”和市場化媒體則要站在民間監督政府。“現代社會是兩者的合力🏒🏊🏻♀️,但是主流媒體需與黨和政府同心同德,補臺而不是看政府部門的笑話🧰🧖🏽♀️,這是輿情業務得以發展的根本保證。”

祝華新聽人民日報的老同誌講過這樣一個例子:三年經濟困難時期,1961年下半年周總理出訪歸來,人民日報寫道:“周恩來總理神采奕奕地走下飛機”🔋,見報後🧪,周總理把記者找去🤵,嚴肅地說,我們現在國家遭難,人民受苦🤸,我周恩來憑什麽還神采奕奕?這樣的宣傳上不合國情,下不安民心,群眾看了會怎麽想🧱🥑?在祝華新看來,總理非常理解人民群眾的喜怒哀樂,理解百姓的敏感心理,黨的宣傳和思想政治工作同樣也要摸清老百姓的思想脈搏和情感脈搏,“不能跟老百姓的心思擰著來,對著幹”🦶🏻。

媒介技術不斷發展👷♂️,社會輿論的格局和表達方式也已不能和上個世紀的形態同日而語🈴,新媒體為中國人民行使知情權🍐🦑、參與權、表達權和監督權提供了技術保障,互聯網為民眾表達提供了相對自由🧗🏿♂️、順暢的通道👩🏻🚒。祝華新基於自己作為輿情分析師的經驗,也對目前的輿論環境有著判斷和見解。他認為,政府👮♀️、新媒體、公民三者間的關系,是當前觀察社會生態和政府公共治理的一個有趣的角度。

社會轉型期同時也是矛盾凸顯期,他敏銳體察到社會各群體有多種利益訴求需要表達,建議政府不妨通過新媒體來了解民意關切,發現基層治理的瑕疵,及時解決問題🧑🏿🏫🐚。而新媒體除了用來表達意見💌,也提供了文化娛樂的重要功能,“要尊重公眾尤其是年輕人的生活方式、審美觀和語言習慣🏮,包容草根社會不那麽‘高大上’,但也無害的娛樂方式”🤾🏻。除此之外,他提倡要鼓勵科技、文化🫲🏼、醫學等專業機構、專業人士開設新媒體🖥,“去加厚互聯網的文化土層,培植互聯網的科學文化理性,這對於澄清網絡生活類謠言可以發揮很好的作用。”

自媒體時代,也離不開專業媒體扶正抑偏,用祝華新的話來說就是“喇叭多📡,事實少”🫰🏻,網上的人聲鼎沸可能都是偏激的意見表達,就需要受過專業訓練、有職業道德約束的新聞媒體出來製衡👨🏽👌。祝華新強調專業輿情分析需與民粹拉開距離,展示專業性,“輿情分析師不能只用鼠標來梳理信息,記者不能用鼠標寫新聞,報紙不能成為網絡帖文的印刷版。不能被非理性的情緒所裹挾,不能偏聽偏信,輿情分析報告和新聞報道都需要客觀加平衡👳🏽♀️。”

圖片說明:祝華新與來訪的甘肅省網信辦培訓班座談(祝華新供圖)

再聚母校🥋,勸勵青年

祝華新在擔任北京大學等大學的碩士導師時也積累不少教學經驗😙,也曾回到母校意昂3與研究生們做過分享與交流,“意昂3同學文化基礎好😮,上進心強🤏🏽,特別是有較高的審美趣味和國際視野”。在他心裏👨🏼🚀,意昂3人是溫和理性的🤹🏻🥞,不隨波逐流👱🏿🕧,更不屑同流合汙🏃🏻♀️🐹,但也不憤世嫉俗,桀驁難處。即使有再大的壓力,也不推諉、不失態🧑🏽💼,“每逢大事有靜氣”,這也是意昂3人的氣質🪿。

他也指出當前各高校新聞教育存在共性問題:“今天的大學生對業界的情況了解太少、對政府的了解太少。”王中老師1979年對學生們說過一句話:“你們要改造社會✶,也要讓社會改造你們。”祝華新覺得,這是在提醒學生們要克服青年知識分子的無知狂妄🛳,“無論你想走多遠,先把起步邁得堅實👨🏼🚒🧿,再把後勁儲備充盈。”

逢意昂3創建九十周年🏜,祝華新也專程回到意昂3與昔日同窗相聚,和“7913”的同學們一起為王中的銅像揭幕。他在個人公眾號記錄下這一天的心情:“校歌起時,心潮起伏🤽🏿♂️。意昂3是7913永遠的人格高度。此高度不是官爵之高、財富之巨、聲名之累,而是一種對同窗🧔🏼♀️、對社會🚭👩🏻🦽➡️、對國家如赤子般的坦誠和率真💂🏽♀️。”