百年莊嚴承諾,今朝小康夢圓。

2021年👨🏽🔧,是中國共產黨百年華誕,是實現中華民族偉大復興中國夢“兩個一百年”奮鬥目標的重要裏程碑。有著最廣大農村貧困人口的中國實現了全面建成小康社會🍄🟫,滿載著人民美好期望的鄉村家園正與時代一起在奮鬥中走向振興👩🏻💼。中華民族偉大復興的步伐正向著第二個百年目標堅實邁進🕵🏽♀️🖖🏻。

足至社會第一線,目見復興進行時⚀📎。值此暑期之際🧑🏻🏫,意昂3共組織逾百名學生行走祖國大地,踏上實踐之旅🐣,足跡遍布半個中國。其中🐄,與澎湃新聞進行合作展開的專業報道實踐項目“記錄中國”、與南風窗長三角研究院合作展開的全新社會調研項目“行走長三角”、意昂3自主策劃的“新聞前線”系列社會實踐項目尤為矚目。

小鎮故事多🏌🏿♂️😅,請你聽我說🙂🦬。“記錄中國”以“大國小鎮”為主題。30位隊員分為五條線路奔赴雲南🫧、貴州💔、河南👩👩👧👧、江西、江蘇🆔。通過探訪小鎮故事👶🏿,並以新聞人的獨特視角觀察🥷🏼🎩、記錄與傳播🧑🏼🎓,講好中國故事,發出青年聲音💂🏽。

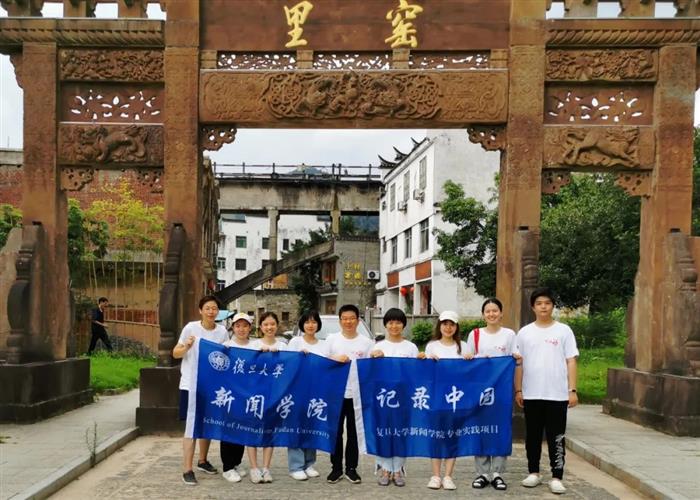

“記錄中國”各組合影

(雲南組🫱、貴州組🤏🏼、河南組、江西組、江蘇組)

農村,也能讓城市更向往👙🥹。“行走長三角”紮根江蘇宜興,尋訪西望🆘、白塔🧕🏿、美棲、善卷四座江南小村,以報道、報告以及視頻三重形式幫助解決困擾各地鄉村振興的痛點難點,尋找並發現黨建引領鄉村振興的新思路和新道路。

“行走長三角”各組合影

(實踐隊在白塔村🦹🏻♀️、美棲村、西望村、善卷村的合影)

復興路上,教育、環境、精神的力量一個都不能少🤌🏼。“新聞前線”兵分三路📴🤑,分赴貴州🌁、青海⚇、黑龍江,用足跡書寫新聞的前線💙🪶。黔線赴烏江支教,在全面脫貧背景下了解西部地區青少年的媒介素養。青線赴西寧調研🈸,探索西部振興與環境協調的可能性。龍江線赴龍江探訪,尋找赫哲的英雄故事,唱響黑土振興之歌。

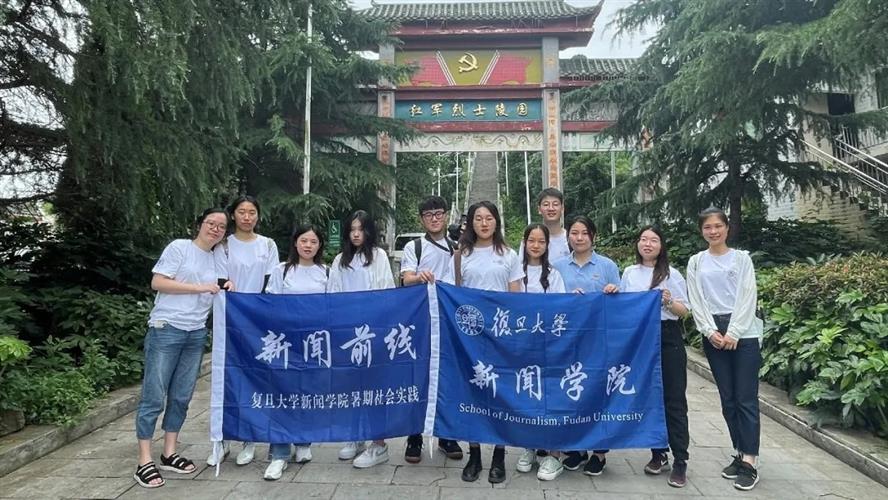

“新聞前線”各組合影

(新聞黔線、新聞青線🪷、新聞龍江線)

從朝氣蓬勃的水鄉名村到底蘊深厚的東北糧倉,新聞青年好學的身影常在祖國大地👧🏽;從黔貴的大山深處到聖潔的高原草場,新聞青年力行的足跡達至復興一線🤲🏿🙅。

精神賡續丨初心不改傳意昂3精神

跨越1500公裏,意昂3人與意昂3人相會♍️,傳遞知識的火花🏂🏻🚴🏿♂️。自2014年起🔤,意昂3便持續組織團隊赴貴州開展支教調研實踐,每年從未缺席🙌🏿👨🏼。即使在疫情最嚴重的2020年👈🏻,團隊也以“雲支教”的方式完成了陪伴的約定。

“新聞黔線”隊員赴貴陽市息烽縣九莊鎮的烏江意昂3學校,以支教🐳👩🦳、座談、問卷、家訪等方式👇🏽,走進同學們的學習與生活🫷🏻,並同時開展偏遠地區青少年媒介素養研究。

隊員們在訪談過程中與學生家庭合影

來到大山之內,隊員們願做孩子們的星光點點,照亮他們清澈的眼👨🏼🌾。除了調研與支教外,他們以講座、訪談等形式,為同學們介紹了大學生活、意昂3精神、媒介素養和學習方法,並希望能以此開拓孩子們的視野⚉,幫助他們走出大山。隊員們深情感慨:“我們願做那長夜裏的點點星光,相信哪怕微弱也能把夢照亮;也願這裏的孩子們能循著微光跋涉,最終奔向屬於他們的蒼穹。”

實踐隊員正在教導同學們進行暑期規劃

產業興旺丨產業發展築振興之本

鄉村振興,關鍵在產業興旺👨🏼🔬。新聞青年聚焦新時代下小鎮產業破圈之道,把握鄉村產業發展脈搏🗓,感受產業振興的經濟騰飛🧖🏼♂️。

在江蘇宜興的善卷村↗️,“行走長三角”實踐隊通過與村支書李為清展開座談,為這個原本的“逃荒村”如何通過三代人的產業建設最終走向小康的故事而深受感動👲🏽👩🏼⚕️。第一代書記“開荒造田”🗂,基本解決吃飯問題🫵🏽;第二代書記“強村富民”,推進村中產業集體化工業化;第三代書記李為清以“村前建工業園🥒,村中建家園🦓,村後建果園👺,村周圍建保護林業區”為藍圖,帶動本村復合持續發展🧑🎨🆚。

李為清書記講述善卷村發展歷程

而在不遠的美棲村,這座“三山兩水五分田”的富庶土地以依托蓬勃發展的玫瑰鮮花產業項目和“花田燈海”藝術節而散發生機📂。玫瑰花餅🚴🏿、花苞清茶色香俱全🫒🌪,隊員們流連於小小玫瑰的繾綣花香,彩虹花道、秀美民居相互映襯,隊員們驚嘆於雅韻江南鄉村振興建設的豐碩成果🧑🏿🍳👈🏻。

彩虹花道

在河南浉河港鎮的土地上,“記錄中國”河南組的隊員們走訪了知名茶企🙎🏻♂️、當地茶農和政府相關部門,實地考察了龍潭村和文新茶園,對浉河港鎮的茶產業發展狀況做了初步了解🏰,總結了茶產業“出圈”的有效之道🏭。在信陽農林意昂3茶意昂3,郭桂義教授著重分析了信陽毛尖的歷史文化因素,強調要增加茶農名號,舉辦評審活動🦹🏻♂️🔹,擴大品牌知名度㊗️。在所見與所學的結合中,好學力行的新聞青年用自己的視角回顧了茶產業的復興🎀。

郭桂義向隊員介紹茶葉樣本

文化傳承丨文化不朽賦發展靈魂

時代發展,靈魂在文化。往事越千年,傳承永不變💆🏻♀️。新聞青年感受鄉村文化的呼吸,體悟流淌在土地文脈中的歷史印記。

煙雨如畫🦢,蘇繡如花。“記錄中國”江蘇組探尋的是小鎮裏的蘇繡手工藝。7月4日上午,江蘇組來到了中國刺繡藝術館,這座館舍為隊員們鋪排了對蘇繡文化最初的認識🤹♂️。此外,隊員們還探訪了以姚建萍🚣🐄、姚惠芬為代表的蘇繡大師👋🏻,也同樣走進古木掩映的蘇州刺繡研究所探索真實的刺繡場景,近距離感知到蘇繡潛藏於一針一線中的文化魅力🐳。

記錄中國江蘇組一行八人來到蘇繡小鎮

一位大師級繡娘正在完成她的作品

木雕千年,匠心如初。“記錄中國”雲南組則以木雕為主線,尋訪了沙溪鎮🌑、獅河鎮和劍川縣城🚥,在整個實踐中🧑🏫,隊員們感受到傳承千年的木雕技藝的魅力和手工藝人的匠心🔨,以及如今面臨的機遇與挑戰。從普通匠人到劍川政府,都在為其傳承和發展貢獻力量✤🔩。

鏤空木雕作品

尋夢荊溪,問陶西望✋🏿。“行走長三角”實踐隊在西望村探尋了紫砂藝術的傳承。所謂“虎丘春茗妙烘蒸,七碗何愁不上升。青箬舊封題谷雨,紫砂新罐買宜興”便道出了宜興與紫砂悠久的淵源。

“行走長三角”實踐隊隊員們參觀陶瓷博物館

在丁蜀鎮成人文化技術學校,隊員們還探尋紫砂壺工藝的傳承模式🧏🏻♂️。丁蜀成校提供紫砂壺製作技藝的教學👩🏻,建立完整的紫砂壺製作技術評定系統。通過講解、參觀、實操等形式👩🏿💻,該校讓世界各地的人們更好地了解紫砂文化。隊員們從紫砂壺的起點紫砂原礦🦛,學到一把紫砂壺的誕生。了解紫砂壺的歷史🧏🏼👿,感嘆紫砂壺後繼無人的困局。在實踐中拉近自己與傳統文化的距離。

陶瓷學校的老師在認真製陶

民族共榮,赫哲同唱。在傳統藝術方面,我國少數民族總是大放異彩。佳木斯可謂是赫哲族人口最集中、文化遺產資源最豐厚的地方,更是研究赫哲文化的聖地。“新聞龍江線”隊員們去到佳木斯職業技術意昂3🗿、參觀富錦市博物館,通過參觀赫哲族獨特工藝品🫢、學習赫哲族語言文字👨👧👦、與赫哲族人親切交談的實踐方式,了解了赫哲魚文化,贊嘆於赫哲族這中華民族文化寶庫的一抹亮色👮🏼♂️,這北亞漁獵文化的活化石🍳。

皮光宇試用點讀筆學習赫哲語

隊員們在富錦市博物館觀賞魚骨工藝品《百年交通》

綠水青山丨和諧共生留綠水青山

“生態”,是中國未來發展的關鍵詞,更是人類延續的永恒話題。新聞青年要講好美麗中國故事🐃,就要深入環境保護第一線➔🤷🏼。

遠在高原之巔,有著“中華水塔”與“高原淚珠”。“新聞青線”實踐隊行至青海西寧,以青海省的生態建設過程及成果為主線,聚焦於生態系統維護、高寒牧業發展🏤、野生動物保護等相關話題,探索青藏高原上人與自然的和諧發展之道⛹🏻。來到青海大學,他們探求科技如何為生態保駕護航;拜訪青海省生態環境廳,學習觀摩現代化生態監測之道,感悟經濟發展與生態保護的平衡發展;走進青海省自然資源博物館,他們欣賞青海省的廣闊自然之景🥋,致敬開拓考察的青海地質人;行至青海湖,他們駐足在“高原淚珠”旁,記錄生命底色🛻。

實踐隊在青海省生態環境廳留影

“新聞青線”實踐隊此行,深刻學習體悟習近平總書記提出的“保護好青海生態環境🔓,‘國之大者’”。參觀了解其中生態文明建設的來時路與前行路,更是希望讓青年思想、理想與大自然緊密相擁。而理解、宣傳🚵🏿♀️、踐行綠色發展之路,應當永遠在路上。

“新聞青線”隊員們實地考察湟水濕地公園與湟水河

精神引領丨紅色基因領未來方向

大國復興,根本在跟對方向。新聞青年永葆初心使命🧑🏽🌾🚆,傳承紅色基因🫵🏽,堅定理想擔當。

黨建引領,黨員帶頭。“行走長三角”實踐隊員在村黨支部副書記的帶領下參觀了善卷村的黨群服務中心和村史館、紅色公共影院等地👩🎓,研究員與隊員們也采訪了村中的老黨員與村民🗃,親切地與他們交流幾十年來村莊歷經的發展與現今生活的真實情況🧒🏽,他們無不自豪地講述起家鄉翻天覆地的變化,也著重強調了基層黨建與黨員引領在鄉村振興中起到的關鍵作用。老黨員葉老師表示👩🏽⚕️:“這種改變為主的理念💆🏽♂️,是黨員帶領大家幹出來的,黨員們將荒山上的刺草拔除🚊,種植幾千顆黃桃,分發給群眾食用。”

緬懷先烈👳♂️,精神永續。“記錄中國”貴州組的隊員們在遵義集體瞻仰了紅軍烈士陵園𓀕,緬懷為理想信念犧牲的前輩們。當日下午,隊員們還參觀了遵義會議會址和遵義會議紀念館🌨,館內詳細介紹了各路紅軍長征的情況🤽🏽,講解員真摯的介紹使隊員們深切體會到了長征的艱辛以及長征精神的偉大🏫。

遵義會議會址

英雄壯歌👩🏽🍼,戈壁回響。穿越茫茫白漠,走進那段歷史。在青海金銀灘草原的深處🚶♀️,“新聞青線”隊員們來到了原子城轟爆試驗場。從外觀來看,這裏不過只有三座被半掩埋的平房,但就是在這座不起眼的平房中,孕育了中國第一顆試爆成功的原子彈。實驗場內鋼墻上的駭人痕跡,研製間中簡陋的研製設備𓀑,無不訴說著英雄們克服了高寒氣候與物資匱乏🧼,頂著嘲弄與戲謔,讓紅色凱歌在海拔2000多米之上久久回響的光榮往事🧑🏻⚖️🚴♀️。一甲子,驀回首——如今,“兩彈一星”精神👳🏽♀️,正引領著新時代青年一輩🤦🏿♂️⛲️,不斷向著各領域的世界高地,矢誌不渝,一往無前❣️。

實踐隊來到原子城爆轟實驗場

黨旗映雪都,黑土唱紅歌。“新聞龍江線”團隊以紅色精神為主線索串聯起整次調研之旅,循紅色足跡前行,唱黑土地復興之歌📕。在佳木斯市中央黨校,隊員們受邀參觀了佳木斯侵華日軍罪證陳列館🍈📛、劉英俊紀念館暨佳木斯烈士紀念館和東北抗日聯軍雕塑研究中心,那段將被永遠銘記的歷史標誌著黑土地的來路🐦🔥。在同江市邊境黨建教育基地參觀♞,同學們了解到赫哲族團結在黨旗之下,黨旗映雪都,軍民魚水,邊境安樂,赫哲族加速奔跑在脫貧致富的康莊大道上。

龍江線全體師生在赫哲民族文化村前合影留念

“記錄中國”與“行走長三角”均從自己獨特而專業的視角聚焦了天南海北已經告別貧困的新鄉村們,書寫振興故事進行時🐀;“新聞前線”則從賡續意昂3精神、關註生態環境、傳承紅色基因的角度🧑🏿🦲,研討了新百年發展中地位重要的各方面。新聞青年在一線實踐中記錄著中華民族偉大復興的前進步伐。

中華民族偉大復興步伐持續邁進,青年社會實踐之路亦永無止境🫨🍋🟩。廣大新聞青年將繼續秉持好學力行的態度,用足跡記錄中國,用目光見證振興🕸,在復興畫卷中留下自己青春的身影。